「先生にお世話になったからプレゼントを渡したい」と思う方は多いでしょう。

しかし同時に、「もしかして迷惑になるのでは?」と悩む人も少なくありません。

実際に、先生の立場や学校の規則によってはプレゼントがトラブルの原因になることもあります。

とはいえ、正しい選び方や渡し方をすれば、先生に気持ちよく受け取ってもらえるギフトになります。

この記事では

先生へのプレゼントが迷惑にならないための注意点と、実際に喜ばれるプレゼントの選び方を解説します。

この記事を読んで喜ばれるプレゼントを選びましょう。

先生にプレゼントは迷惑?

先生にプレゼントを贈ること自体は「心のこもった行為」です。

ただし、状況によっては先生にとって「嬉しい半面、困ってしまうこと」もあります。その背景を整理していきましょう。

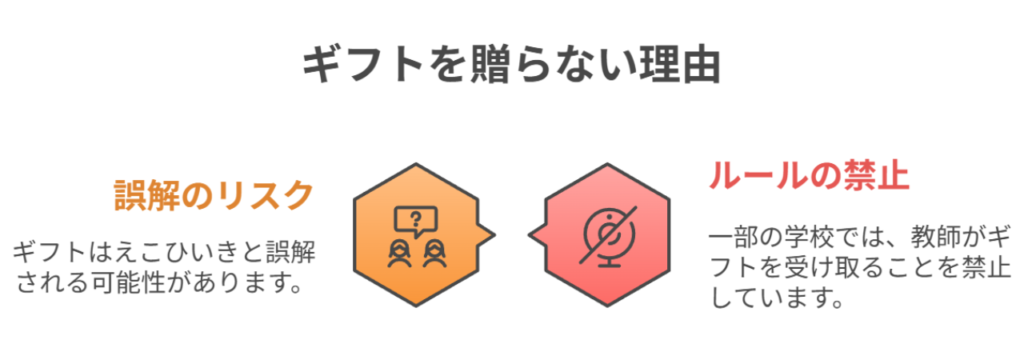

- 学校や職場のルールで禁止されていることがある

- 「特別扱い」と誤解される可能性

一部の学校や教育委員会では、公平性を保つために「先生が生徒や保護者から金品やプレゼントを受け取ること」を禁止している場合があります。

そのため先生は「気持ちは嬉しいけど受け取りにくい」と感じることがあるのです。

プレゼントを贈るときに注意すべきこと

先生に喜んでもらいたいと思ってプレゼントを用意しても、渡し方や選び方を間違えると「ありがたいけど困る」という結果になってしまいます。

プレゼントを贈る前に気を付けておきたいポイントを整理します。

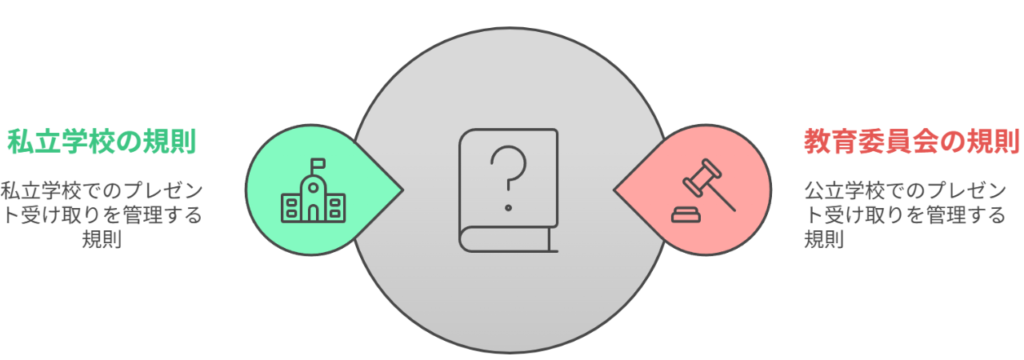

学校や職場のルールを確認する

まず一番大切なのは、「プレゼントの受け取りに関するルールがあるかどうか」を確認することです。

公立学校では教育委員会の規則で「金品の受け取りを禁止」しているケースが多く、私立学校でも独自のルールを設けていることがあります。

もしルールに反してプレゼントを渡してしまうと、先生自身が立場的に困るだけでなく、せっかくの気持ちが逆効果になってしまう可能性があります。

高価すぎないものを選ぶ

プレゼントの価格帯は 1,000〜3,000円程度 が無難とされています。

これ以上高額になると、先生に心理的な負担をかけてしまうことがあります。

例えばブランド物の小物や高額ギフトカードなどは避けた方が安心です。

あくまで「日常でちょっと嬉しい」と感じてもらえる程度の価格帯が望ましいです。

個人的な意味合いが強すぎないようにする

「特別に選んだ」という気持ちは良いのですが、個人的な意味合いが強すぎると先生が戸惑ってしまいます。

例えばアクセサリーや衣類などは「親しい人に贈るもの」という印象が強いため、避けた方が無難です。

代わりに、クラス全員でお菓子を贈ったり、文具や消耗品など「先生の仕事で役立つもの」を選ぶと、先生も気軽に受け取ることができます。

下記表は、プレゼントとして渡すのを注意したほうがいいものの例になります。

| カテゴリ | 具体例 | なぜ迷惑?(要点) |

|---|---|---|

| 高額・ブランド品 | 高級ボールペン、革小物、ハイブランド雑貨 | 金銭的価値が明確で贈収の線引きが問われやすい/受領可否の判断・連絡・返送など先生側の負担が大きい |

| 金券・商品券・電子マネー | 百貨店商品券、QUOカード、Amazonギフト、交通系ICチャージ | 実質的に現金に近く利害関係の観点でNGになりやすい/制度上、好意でも辞退せざるを得ないことが多い |

| 現金・封筒 | 学級費と無関係の「お礼」の心付け | 説明不要のNG/発覚すると先生本人だけでなく学校運営にも影響するリスク |

| 手作りの飲食物 | 手作りクッキー、ケーキ、ジャム | アレルギー・衛生・表示の問題で学校に持ち込みしづらい/大量受領時の安全な処分判断が必要 |

| 大きくて重い・保管場所を取る物 | 巨大な花束、大型フレーム、観葉植物の大鉢、季節の置物 | 職員室や自宅への持ち帰り・保管負担が大きい/公的スペースの基準(消防・衛生・景観)に合わず飾れないことも |

| 個人情報や私物化の誤解を招く物 | 名入れグッズ(フルネーム刻印)、高価な家電 | 紛失やSNS露出の懸念/特定家庭からの便宜供与に見えやすい |

| 公平性を損ねる物 | 特定の先生だけに高額品・頻回の贈答 | 学内の公平性・風土に影響/将来の評価や進路指導で“贔屓”の疑念を招きやすい |

| 使用先が限定・管理が必要な物 | 高級茶葉・酒類・香りが強い生花、ネット接続が必要なIoTガジェット | 学校内で使用不可・許可が必要になりがち/結局自宅保管=個人宛贈答扱いで受領が難しい |

先生に喜ばれるプレゼントの選び方

「迷惑にならないプレゼント」を選ぶためには、先生が負担なく受け取れること。

そして実際に役立つことが大切です。

ジャンル別におすすめのプレゼントを紹介します。

消えものギフト(お菓子・お茶)

最も無難で喜ばれやすいのが「消えものギフト」です。

消えものとは、食べたり飲んだりしてなくなるもののこと。形に残らないため、先生も気軽に受け取ることができます。

- 焼き菓子やクッキーの詰め合わせ

- 個包装のお茶やコーヒー

- 地元の特産品(ジャムやお菓子)

特に、個包装でシェアできるタイプのお菓子は「職員室で分けられる」ため喜ばれる傾向があります。

実用的アイテム(文具・雑貨)

先生の仕事に役立つアイテムも人気です。高価すぎない範囲で、日常的に使えるものを選びましょう。

- 高品質のボールペンや万年筆(1,000円〜3,000円程度)

- 手帳や付箋などのステーショナリー

- ハンカチやエコバッグなどの雑貨

ただし、ブランド物の高級品は避けて、「普段使いできる気軽なもの」を意識するのがポイントです。

メッセージや手作り品

物よりも「心がこもっている」ことを重視する先生も多いです。

- 生徒全員からの寄せ書き

- 手作りのカード

- 写真をまとめたアルバム

特に卒業や進級の節目では、「思い出を形に残したもの」が先生の心に響きます。

金額ではなく、感謝の気持ちをしっかり伝えることが最大のプレゼントになるでしょう。

プレゼント選びに役立つデータと相場

先生にプレゼントを贈る際、「相場」や「どんなジャンルが人気か」を知っておくと選びやすくなります。

最新の調査データをもとに、金額の目安・人気ジャンル・シーン別の違いを整理します。

金額相場の表

下の表は、複数のアンケートやギフトサイト調査から得られた、先生へのプレゼントの予算相場をまとめたものです。目的やシーンに応じて参考にしてください。

| シーン/対象 | 主な調査結果(日本国内) | 相場の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 普段の感謝やお礼(在職の先生) | 「先生に贈るプレゼント人気ランキング40選」などでのデータ | 2,000〜4,000円 | 通常の授業期間中・負担にならない程度が好まれる |

| 卒業・退職・転勤など節目の贈り物 | 同じく調査で「退職・転勤する先生には少し特別なものを」などの傾向あり | 4,000〜8,000円程度 | 特別感を出すことを意識するシーン |

| 全体/クラスで贈る場合 | アンケートにて「0~4,000円」が合わせて8割を占めるという報告あり | ~4,000円 | 一人あたりの負担を考えて低めに設定されることが多い |

人気ジャンル別の割合

どのタイプのプレゼントが選ばれているか、人気のジャンルを割合で見てみます。複数のサイトのランキングや調査を総合した結果、以下のような傾向があります。

| ジャンル | 選ばれる頻度の目安 | 特徴・理由 |

|---|---|---|

| 実用的アイテム(文具・雑貨) | 約 30〜40% | 授業で使える、デスクに置ける、毎日使うものとして重宝される |

| フラワーギフト・花束 | 約 15〜25% | お別れや節目の場面で華やかさを演出できるため選ばれることが多い |

| リラックスグッズ・癒しアイテム | 約 10〜20% | 日々の疲れへの配慮として、「使うと気持ちがほぐれるもの」が喜ばれる傾向あり |

| メッセージ・思い出系(寄せ書き・アルバムなど) | 約 10〜15% | 形に残る/思い出となるものとして感情に響きやすい |

| その他(実演ギフト・特産品など) | 残り | 地域の特産、地元お菓子、小物など多様な選択肢があるが、上記ほど頻度は高くない |

シーン別で選ばれる傾向の違い

どの場面でプレゼントを贈るかによって、選ばれるアイテムや金額感が変わってきます。以下はシーンごとの相違点です。

| シーン | 相場の違い | 人気のジャンル・傾向 |

|---|---|---|

| 普段のお礼・授業中 | 2,000〜4,000円が中心 | 文具・雑貨、ちょっとしたお菓子、小さな名入れグッズなど |

| 卒業・転勤・退職など | 4,000〜8,000円程度になることが多い | 花束、フォトフレーム、記念品(名入れ品など)、アルバム・寄せ書き |

| クラス全体で贈る場合 | 個人で用意するよりも一人あたりの負担が軽くなりやすい → 全体の額は高めでも一人当たりは比較的低め設定が多い | 花束+記念品、小さなギフトを複数組み合わせるケースなど |

・データからわかる「迷惑になりにくいライン」

上記を総合すると、次のような基準が「迷惑になりにくいプレゼント」のヒントになります:

- 個人で贈る場合、2,000〜4,000円程度 が無難。

- ジャンルは「使えるもの」「形に残らないもの」「思いが伝わるもの」のバランスが良い。

- クラス全体やグループで贈る場合は、一人あたりの負担を抑えるために予算を分担し、合計で見た時の価値が見えるプレゼント(花+記念品など)を選ぶ。

迷惑にならないプレゼントの渡し方

プレゼントは「何を贈るか」も大切ですが、「どう渡すか」によっても先生の受け取り方が変わります。

気持ちをしっかり伝えながら、相手に負担をかけない渡し方のポイントを見ていきましょう。

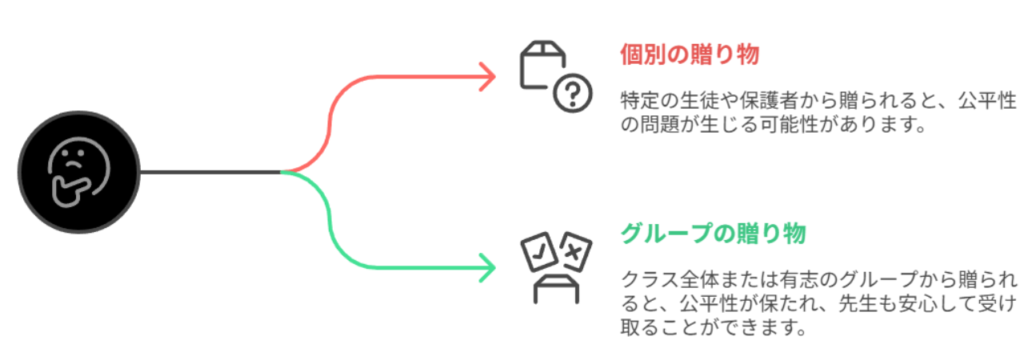

個人ではなくグループで渡す

先生にとって一番困るのは「特定の生徒や保護者からだけ贈られる」ケースです。

そのため、できるだけ クラス全員や有志のグループでまとめて渡す ことをおすすめします。

グループで贈ることで「公平性」が保たれ、先生も安心して受け取ることができます。

また、金額の負担を分担できるため、より意味のあるプレゼントを用意できる点もメリットです。

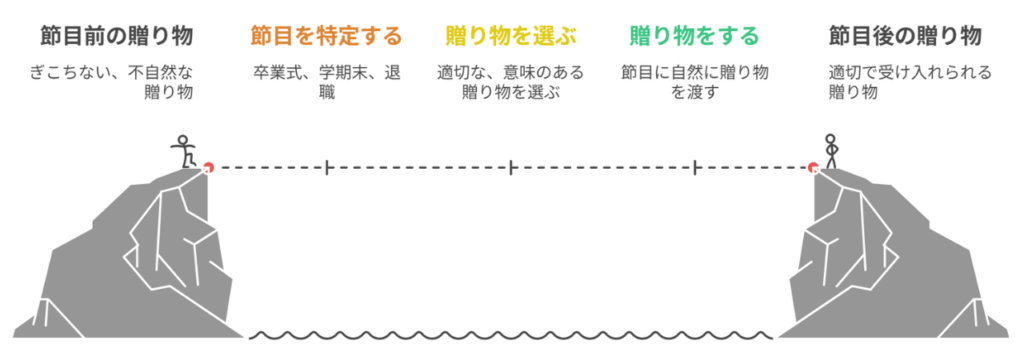

タイミングに注意する(卒業式・学期末など)

プレゼントを渡すタイミングも重要です。授業中や人目の多い場所で突然渡すと、先生が戸惑ってしまうことがあります。

おすすめのタイミングは:

- 卒業式や修了式のあと

- 学期末や学年末の節目

- 転勤や退職が決まったとき

節目に渡すことで自然な流れになり、他の人からも「特別な場だから」と納得してもらいやすくなります。

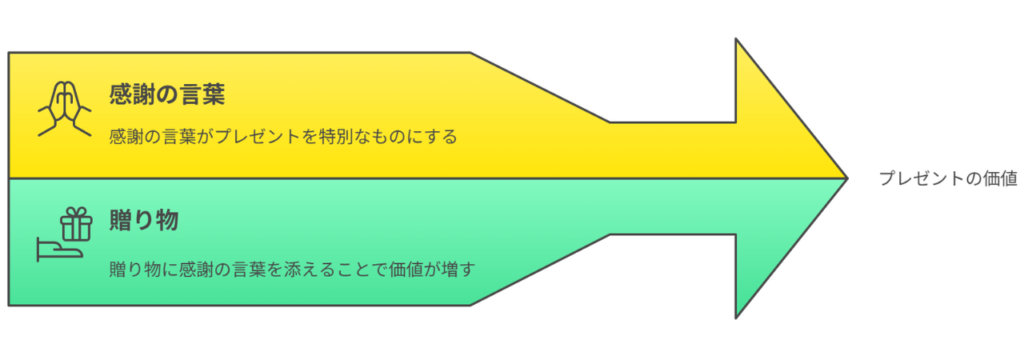

感謝の言葉を添える

プレゼントそのもの以上に大切なのが、「ありがとう」の言葉です。

モノだけを渡すよりも、「この一年間ありがとうございました」「先生のおかげで勉強が楽しくなりました」と一言添えることで、プレゼントの価値が何倍にもなります。

手書きのメッセージカードやクラス全員からの寄せ書きを一緒に渡せば、先生にとって大切な思い出になります。

まとめ

先生へのプレゼントは、選び方や渡し方を間違えると「迷惑」になってしまうことがあります。

ですが、ルールを守り、適切な金額で、気持ちのこもったアイテムを選べば、先生に喜んでもらえる贈り物になります。

- 相場は 2,000〜4,000円程度 が目安

- 消えものや実用的なもの、寄せ書きなど「気軽に受け取れるもの」が喜ばれる

- グループで渡し、節目のタイミングを選ぶと負担にならない

- 最後は「感謝の言葉」をしっかり伝えることが一番大切

「迷惑かな?」と悩むのは、それだけ先生のことを思いやっている証拠です。

この記事を参考に、感謝の気持ちが伝わる素敵なプレゼントを選んでみてください。