「香水をプレゼントしようかな…でも相手の好みが分からない」

そんな迷いを抱える人は多いはず。

実は“香りギフト”は、好みの個人差・体質やアレルギー・返品の難しさが重なり、失敗しやすいカテゴリーです。

一方で、贈り方を工夫すれば“外さない香りの贈り物”にする道もあります。

この記事では

- なぜ香水がプレゼントで「いらない」と思われてしまうのか

- 実際にどのくらいの人が香水を使っていないのか

- 香水を贈るなら失敗しにくい選び方

- 香水以外で喜ばれる代替ギフト

について詳しく解説していきます。

あなたが大切に思う人に「本当に喜んでもらえるプレゼント」を選ぶために、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

なぜ「香水のプレゼントはいらない」と言われがち?

「香水=おしゃれで特別感のあるギフト」というイメージを持っている方は多いでしょう。

しかし実際には、香水をもらってもあまり嬉しくない、むしろ「困る」と感じる人も少なくありません。

好みのばらつきが極端

香りは“可視化しづらい嗜好”。

データで見てもバラつきが大きく、フルボトル(大容量)を一発で当てる難易度が高いことが分かります。

複数調査(香りタイプの人気・印象)

| 調査(発表日) | 対象/サンプル | 指標 | 1位 | 2位 | 3位 |

|---|---|---|---|---|---|

| PR TIMES「香水について大調査」(2025/01/31) | 日本/1,000人 | “好きな香り” | シトラス 12.0% | フローラル 9.1% | フルーティ 5.6% |

| DreamNews(2024/11/22) | 日本/不明 | “女性につけていると好印象” | フローラル 40% | シトラス 33% | ― |

| DreamNews(2024/07/22) | 日本/不明 | “男性につけていると好印象” | シトラス 37% | (以下分散) | ― |

出典:PR TIMES(1,000人調査)/DreamNews掲載のアンケート記事

要するに:盛り上がる“傾向”はあるが、「当たる香り」は人によってバラバラ。フルボトルでの一点買いはギャンブルになりがちです。

アレルギーや体質的に合わない場合がある

香水に含まれる成分は、人によってはアレルギー反応を引き起こすことがあります。

- 肌に直接つけると赤みやかゆみが出る

- 強い香りで頭痛や吐き気を感じる

このように、体質的に香水が合わない人も一定数存在します。

特にオフィスや公共の場では「香害(こうがい)」と呼ばれる、強い香りによる不快感が社会問題になっているほどです。

贈った香水が、相手にとって負担になる可能性も考えられます。

実際にどのくらいの人が「香水を使っていない」のか

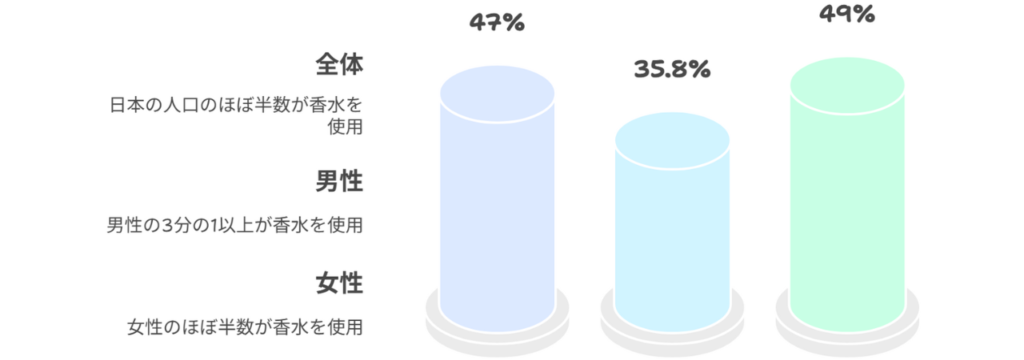

香水のプレゼントがなぜ失敗する可能性があるのか、その背景として「そもそも香水を使う人が少ない」という現実も重要な視点です。

日本国内の香水使用状況に関する信頼できる調査結果をもとに、データをわかりやすくまとめます。

日本人の香水使用率(調査結果)

まず代表的なデータとして、アスマークの調査があります。

| 香水使用の頻度 | 全体 | 女性 | 男性 |

|---|---|---|---|

| 毎日またはよく使う | 8.4% | ? | ? |

| 時々使う | 13.1% | ? | ? |

| ごくまれに使う | 17.1% | ? | ? |

| 合計・使用あり | 47.0% | 58.4% | 35.8% |

| まったくつけない | 52.9% | 約41.6% | 約64.2% |

解説:

- 日本全体では香水を「使っている人」は約47%、つまり約半数が「香水を日常的には使っていない」状態です。

- とくに男性の「まったくつけない」は64.2%に上り、香水を使う男性は非常に少ないことがわかります。

- 女性も過半数が使わない/ほとんど使わない層にあたる点は、プレゼントとして慎重になるべき根拠になります。

“外さない”香りギフトの代替案

ここまでの内容で「香水のプレゼントは難しい」と感じた方も多いはずです。

しかし「どうしても香水を贈りたい」「相手に新しい香りを楽しんでほしい」という気持ちも理解できます。

そこで、香水をプレゼントする際に失敗を避けやすい選び方のコツをご紹介します。

相手の愛用ブランドや香りを事前にリサーチする

一番安心なのは、相手が普段から使っている香水をそのまま贈ることです。

もし相手が「このブランドをずっと使っている」と分かっていれば、同じブランドのシリーズ違いや限定品を選ぶのも良い方法です。

✅ 例:ディオール「ミス ディオール」シリーズはフローラル系で女性人気が高く、安定したギフト候補になります。

- 【PR】ディオール ミスディオール ブルーミングブーケ(フローラル系で万人受け)

- 【PR】シャネル チャンス オータンドゥル(柔らかく上品な香りでプレゼント向き)

まずは「ミニボトル」:少量×複数で“ミスマッチ回避”

いきなりフルボトルではなく、少量を複数試せるセットが鉄板。

「香りの好みが合わなかったらどうしよう…」という不安を解消する方法が、小容量の香水やミニボトルセットを選ぶことです。

- 5ml〜15ml程度のミニサイズなら気軽に試せる

- 価格も手頃で、相手に負担を感じさせない

- 複数の香りを少しずつ楽しんでもらえる

✅ 特に人気ブランドは「ロールオンタイプ」や「トラベルスプレー」なども展開しているため、ギフトに最適です。

ギフトカード/カタログギフトで選んでもらう

合わなかったら困るという本質的な悩みは、相手に“選ぶ権利”ごと贈ることで解決します。

- 全国百貨店共通商品券:日本百貨店協会の公式案内では、全国約500店の百貨店等で利用可。

- Apple Gift Card:ギフト用のApple Gift Cardは、LINEやメールなどお好きな方法でApple Gift Card を気軽に相手に贈ることができる。

- カタログギフト:選べるビューティーギフトなど、多数の選択肢を相手にあげることで相手に選んでもらえる。

【PR】Apple Gift Card(男女とも人気)

【PR】カタログギフト(相手に選択肢をあげる)

香水以外で喜ばれるプレゼントアイデア

「香水はリスクが高いかも…」と感じた方におすすめなのが、香水以外のギフトアイテムです。

実用性や特別感を兼ね備えた、失敗しにくいプレゼントを3つのジャンルに分けてご紹介します。

実用性のあるアイテム(ハンドクリーム・ボディケア用品)

香水と同じ「香り」を楽しめるジャンルとして人気なのが、ハンドクリームやボディケア用品です。

これらは香りが強すぎず、日常使いしやすいのが魅力。

✅ 特に人気ブランドのハンドクリームは、ギフト需要が非常に高いです。

- 【PR】ロクシタン ハンドクリーム ギフトセット

- 【PR】サボン ボディスクラブ

これらは「香水はちょっと重い」と感じる人でも喜んでもらいやすいアイテムです。

相手の趣味に合わせたギフト(本・カフェチケットなど)

「実用性よりも気持ちを伝えたい」という場合は、相手の趣味に合わせたプレゼントがおすすめです。

- 本好き → 話題の小説や写真集

- コーヒー好き → カフェチケットやギフトカード

- 美容好き → コスメのトライアルセット

✅ 香水のように好みに左右されにくく、「自分のことを考えて選んでくれたんだ」と感じてもらいやすい点がポイントです。

- 【PR】ピテラ ユース エッセンシャル セット

- 【PR】Apple Gift Card

体験型ギフト(食事券・旅行・スパなど)

最近人気を集めているのが、モノではなく「体験」を贈るギフトです。

- レストランのペアディナー券

- ホテル宿泊券

- エステ・スパ体験チケット

✅ 体験型ギフトは「消えモノ」で残らないため、相手に負担をかけず、思い出を共有できる点で人気急上昇中です。

- 【PR】SOW EXPERIENCE モノではなく体験を贈る

- 【PR】楽天トラベル

香水の代わりに選ぶなら、

- 実用性のある香り系アイテム(ハンドクリーム・ボディケア)

- 趣味に寄り添ったプレゼント(本・ギフトカード)

- 思い出を贈る体験型ギフト(食事券・旅行)

これらは「確実に使ってもらいやすい」ため、香水よりも失敗しにくい選択肢になります。

まとめ|大切なのは「相手の生活に合った贈り物」

香水は一見するとおしゃれで特別感のあるプレゼントに思えます。

しかし実際には、

- 香りの好みが人によって大きく違う

- アレルギーや体質に合わない可能性がある

- 日本では香水を日常的に使う人が少数派

といった理由から、意外に失敗しやすいギフトでもあります。

一方で、もし香水を贈りたいなら、

- 相手の愛用ブランドをリサーチする

- 小容量やトライアルセットを選ぶ

- カタログギフトを渡す

といった工夫で、リスクを減らすことが可能です。

さらに「どうしても香水は難しそう」と思ったら、

- 実用的な香り系アイテム(ハンドクリームやボディケア)

- 趣味に寄り添ったギフト(本・カフェチケット)

- 思い出を共有できる体験型ギフト

といった代替アイデアも十分に魅力的です。

プレゼントで一番大切なのは、「自分が贈りたいもの」ではなく「相手が喜ぶもの」 を選ぶこと。

相手の生活スタイルや価値観に合った贈り物を選べば、きっと「あなたからの気持ち」が伝わります。

もし香水を選ぶなら、ミニボトルや人気ブランドの定番アイテムから検討してみてください。

👉 【PR】香水のおすすめ商品一覧を見る

逆に「迷うくらいなら香水以外を選ぶ」というのも賢い選択です。

大切なのは「あなたが相手を思って選んだ」という気持ちですから。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a3fd385.6e49f1ba.2a3fd386.3d610ee1/?me_id=1296012&item_id=10017719&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frush-mall%2Fcabinet%2Fimage12%2Fdior-030_n1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ba0550e.fd17e53b.4ba0550f.5cecb837/?me_id=1395711&item_id=10000887&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frenaxxrenaxx%2Fcabinet%2Fysl%2Frx-ysl1-03-mini.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b73c0ab.0081bd77.4b73c0ac.8ee6f41d/?me_id=1238518&item_id=10002566&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkawasakigroup%2Fcabinet%2F24%2Fimgrc0166069796.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ba06db0.9148f257.4ba06db1.1c76697f/?me_id=1339082&item_id=10089082&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fitunes%2Fcabinet%2Fmem_item%2Fimgrc0090874582.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)